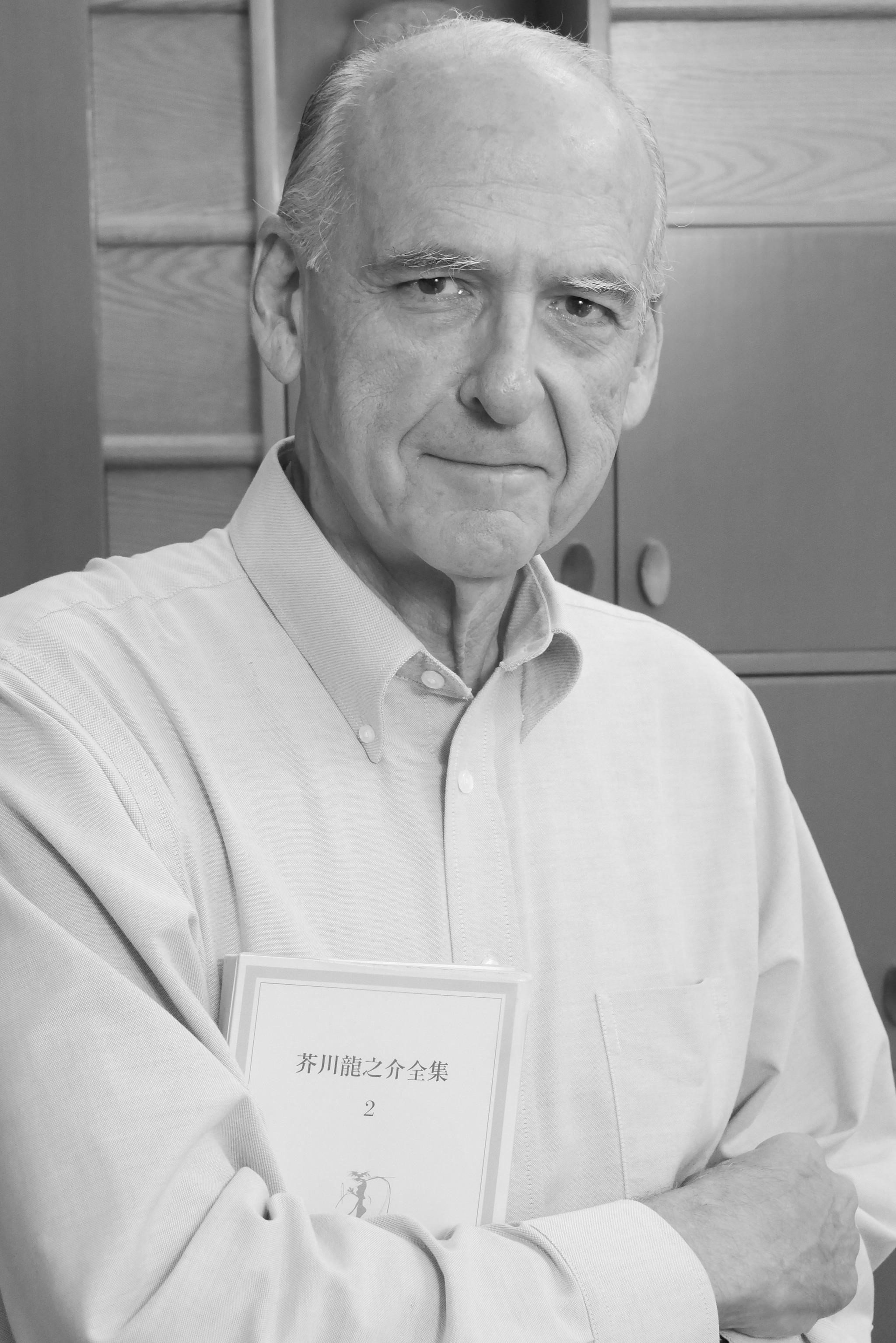

《村上春樹和我》的作者杰伊·魯賓

更新時間:2024-05-23 08:16:31作者:佚名

《村上春樹和我》通過書籍講述了杰伊·魯賓和村上春樹之間的有趣故事。一切從村上春樹給魯賓的一通電話開始,延伸到兩人的文學(xué)交流。書中不僅包括魯賓翻譯村上小說時發(fā)生的種種事件,還包括文學(xué)觀點(diǎn)的交流和翻譯技巧的探討。以下是書中的部分內(nèi)容。

村上春樹與我

那是1961年,我在芝加哥大學(xué)讀大二的春季學(xué)期,正在尋找西方文化以外的課程,正好有“日本文學(xué)概論”課程。

那門課,雖然要求我們從《古事記》開始讀,然后讀《伊勢物語》、《源氏物語》、《平家物語》、《敦煌》、《心之島》村上春樹 英文版,最后讀到夏目漱石的《心》,但因為是給美國學(xué)生上的課,所以所有的文本都翻譯成了英文。

老師是因翻譯《心》而出名的埃德溫·麥克萊倫教授。他的教學(xué)給我留下了深刻的印象。原因是學(xué)生們讀的是英文譯本,但麥克萊倫先生總是帶著日文原版書,在課堂上給我們講解原版書的各種內(nèi)容。他對教學(xué)的熱情讓我們學(xué)生覺得,如果能用日語閱讀那些書,那將比讀英文譯本有趣得多。

麥克萊倫老師的課很有趣,那年夏天我買了一些日語書,在打工期間開始自學(xué)日語。我的工作是賣冰淇淋,我會把冰淇淋裝在一輛小卡車?yán)铮_著它在街上轉(zhuǎn)悠,到小孩子多的街道上按鈴,然后把卡車停在路邊賣各種冰淇淋。

最貴的香蕉船冰淇淋球,是將香蕉剝皮后,縱向切成兩半,做成有孔的托盤,在中間放置三個圓形冰淇淋球,然后澆上巧克力醬或淡奶油,制成的甜品。

做香蕉船冰淇淋需要提前把很多香蕉裝進(jìn)卡車,而這些香蕉其實(shí)對我學(xué)習(xí)日語有很大的幫助。我用圓珠筆在香蕉皮上寫字來練習(xí)漢字。一種難以言喻的感覺讓我寫得順暢,記憶力也很快。我覺得我必須向我的讀者推薦這種方法。

有一天,老板來檢查我的工作,他一臉茫然地看著寫著中文字的香蕉皮,問:“那是什么?”我敷衍地說:“哦,就是這個,是中國產(chǎn)的香蕉。”他回答:“哦,是嗎?”然后就沒再理會,直接回去了。

不知道是不是因為那塊香蕉皮,我感覺自己好像在學(xué)日語,而且學(xué)得還不錯。于是新學(xué)期開始的時候,我毫不猶豫地選擇了日本文學(xué)專業(yè)。然而,當(dāng)我開始學(xué)日語,經(jīng)過五六年的艱苦努力終于可以學(xué)文學(xué)的時候村上春樹 英文版,我已經(jīng)進(jìn)入了研究生院。也就是說,我陷入了學(xué)習(xí)日語的泥潭。

麥克萊倫先生的專業(yè)是明治文學(xué),所以我自然也專注于明治文學(xué)研究。麥克萊倫先生不僅翻譯了《心》,還將漱石的《獨(dú)奏》和志賀直哉的《夜行》翻譯成了英文,所以我想到日本文學(xué)教授也做翻譯,于是自己也開始翻譯。

后來我發(fā)現(xiàn)有些教授不做翻譯,但已經(jīng)太晚了。我之所以這么說,是因為我愛上了翻譯,無法理解那些不想做翻譯的人的想法。

我的博士論文是國木田獨(dú)步,所以我翻譯的最初幾篇小說都是獨(dú)步的故事,其次是漱石的《三四郎》。除了我在 1977 年翻譯的野坂昭流的《美洲馬尾藻》外,我的下一個翻譯作品是漱石的《坑夫》貝語網(wǎng)校,我在 1988 年翻譯了它。

回想起來,我翻譯的幾乎都是“已死之人”的作品。雖然除了翻譯之外,我也做了許多別的工作,但就連2011年終于由瀨戶書房出版的《風(fēng)俗的腐敗:明治國家與文學(xué)審查》一書,也是對明治時期作家,也就是“已死之人”的作品的研究。

1988年,阿爾弗雷德·伯恩鮑姆翻譯、村上春樹撰寫的《尋羊冒險記》在美國引起熱議,于是,無論我多么沉浸在明治時代,也開始隱約注意到一位叫村上春樹的作家的存在。

雖然在東京的書店柜臺上看到過他的書,但寫出如此暢銷書的人,估計也都是些人氣作家吧,肯定都是些喝醉了的少男少女無憂無慮地睡覺的荒唐故事,所以幾乎沒有興趣看。

然而,在《尋羊冒險記》英文版出版的幾個月前,一家名為 Vintage 的美國出版商請我閱讀村上春樹的一本小說,看看是否值得將其翻譯成英文。雖然英文翻譯已經(jīng)在討論中,但他們表示仍需要對原著的意見。

杰·魯賓

知道人們在讀什么樣的爛書也沒什么壞處——我?guī)е@種想法接受了它,但我根本沒有任何期望。然而,當(dāng)我從出版商那里拿到平裝本嘗試閱讀時,我驚呆了。那本書就是《世界末日與冷酷仙境》。

多年來一直專注于壓抑的灰色現(xiàn)實(shí)主義研究,我不敢相信日本有如此奔放的作家。小說結(jié)尾處,獨(dú)角獸頭骨散發(fā)出的夢幻色彩至今仍歷歷在目。我舍不得離開村上春樹的世界,甚至后悔合上最后一頁。

我給經(jīng)典出版社寫了一封信,征求我對這本小說的意見,信中說:“這本書無論如何都值得翻譯。如果你們討論的翻譯不令人滿意,請讓我來翻譯。”然而,經(jīng)典出版社完全不理會我的意見。既然他們堅決不出版,自然就沒有給我翻譯。

兩年后,講談社國際出版了伯恩鮑姆先生對《世界末日》和《冷酷仙境》的出色英譯本。此時,村上春樹的《尋羊冒險記》已在美國和英國掀起一股熱潮。

可能是因為《世界末日》和《冷酷仙境》讓我感動不已,我讀了村上春樹的每一本書,并把它們帶到課堂上。我對短篇小說特別感興趣。

我完全被村上的作品迷住了,仿佛它們是專門為我寫的。我喜歡村上作品的幽默感,以及他不依賴時間和記憶的寫作方式。

他的故事中有很多我十幾歲時喜歡的爵士電影配樂。我很欣賞他讓讀者感覺自己是從主人公的頭腦中看世界的能力。簡而言之,作為一個普通粉絲,而不是作為一名專業(yè)學(xué)者,我對村上的作品很著迷。

于是,我在大學(xué)圖書館里找到日本作家協(xié)會出版的《文學(xué)年鑒》,查找了村上的地址,并給他寫了一封信。

“我很想不惜一切代價翻譯您的一些作品,清單上的任何一部作品,您能允許我將它們翻譯成英文嗎?”

令我高興的是,我很快就收到了村上經(jīng)紀(jì)人的回復(fù),說我的建議受到了歡迎,于是,我把我最喜歡的兩部作品《又一次襲擊面包店》和《大象的消失》的譯文寄給了經(jīng)紀(jì)人。

幾周后的一天早上,我正在書房里用電腦工作,突然電話鈴響了。我拿起聽筒,聽到一種我從未聽過的奇怪聲音,就像一只雞被勒死一樣。

心想這么陌生的聲音沒必要回復(fù),就咔嚓一聲掛斷了電話,可電話又響了。我顫顫巍巍地拿起聽筒,卻聽不到剛才的陌生聲音,便試著說了聲“你好”,接著傳來一道低沉而親切的男聲,而且是用日語說的:“我是村上春樹,能允許我將前幾天收到的《面包房襲擊案》和《大象的消失》的英譯本發(fā)表在《花花公子》上嗎?”

盡管我對美國《花花公子》雜志所謂的“哲學(xué)”有些懷疑,但我還是毫不猶豫地抓住了這個在讀者群很大的雜志上發(fā)表文章的大好機(jī)會。也許是因為我是一名學(xué)者,而我發(fā)表的論文的讀者不到十個人?

杰·魯賓

現(xiàn)在想起來,那天的那通電話有很多地方令我吃驚。

首先,村上春樹親自給我打過電話。說起來,夏目漱石從來沒有給我打過電話……

其次,作者村上春樹對我的翻譯很滿意。

然后還有在《花花公子》上發(fā)表文章的事情。

最后的驚喜是,電話里那掐雞的聲音竟然是來自最新技術(shù)“傳真”的信號。

村上春樹似乎很害羞,他似乎想盡可能避免直接在電話上與陌生人交談。不過,似乎因為我的技術(shù)落后,他不得不打電話給我。順便說一句,第二天我買了一臺傳真機(jī)。傳真現(xiàn)在有點(diǎn)過時了,所以我想讀者也能理解這個故事發(fā)生在多久以前。

如果讓我再舉一個令人吃驚的例子,那就是村上春樹說他不是從東京打來的,而是從新澤西州紐約的普林斯頓大學(xué)打來的。1991 年春天,我在哈佛大學(xué)擔(dān)任客座教授,住在波士頓附近一個叫布魯克林的小鎮(zhèn),距離村上春樹所在的普林斯頓大約有 4 小時的車程。

或許是因為距離很近,沒過多久我就和村上第一次見面了,從此我的生活就完全改變了,以村上的作品為中心,朝著難以預(yù)料的方向發(fā)展。

(本文來自澎湃新聞,更多原創(chuàng)資訊請下載“澎湃新聞”APP)

- 000-200分上什么大學(xué)

- 200-250分上什么大學(xué)

- 250-300分上什么大學(xué)

- 300-325分上什么大學(xué)

- 大學(xué)排名

- 325-350分上什么大學(xué)

- 350-375分上什么大學(xué)

- 375-400分上什么大學(xué)

- 400-425分上什么大學(xué)

- 本科排名

- 425-450分上什么大學(xué)

- 450-475分上什么大學(xué)

- 475-500分上什么大學(xué)

- 500-525分上什么大學(xué)

- 一本文科

- 525-550分上什么大學(xué)

- 550-575分上什么大學(xué)

- 575-600分上什么大學(xué)

- 600-650分上什么大學(xué)

- 一本理科