從美學(xué)角度看唐代詩(shī)人的“空”“自”觀念

更新時(shí)間:2023-10-07 15:02:48作者:佚名

經(jīng)歷了東晉南北朝數(shù)百年的動(dòng)亂,古代的統(tǒng)一致使南宋詞人追憶歷史、面對(duì)自然頻繁使用“空”“自”兩詞,當(dāng)“空”“自”出現(xiàn)在同一首詩(shī)里,有的學(xué)者從語(yǔ)義學(xué)角度覺得“空”“自”互文,具有描畫一種靜態(tài)或靜境的作用,本文意在從美學(xué)角度闡述古代作家的“空”“自”觀念。

魏晉作家王勃寫有《滕王閣詩(shī)》:

滕王高閣臨江渚,

佩玉鳴鸞罷歌舞。

碧瓦朝飛南浦云,

珠簾暮卷西山雨。

閑云潭影日悠悠,

物換星移幾度秋。

閣中帝子今何在?

檻外黃河空自流。

滕王閣系被封為滕王的唐太祖李淵之子李元神任相州刺史時(shí)所建,故閣以滕王命名。在知名的《滕王閣序》中,王勃就滕王閣的勝跡作了極為詳細(xì)的抒發(fā):“臨帝子之長(zhǎng)洲,得仙人之舊館。層臺(tái)聳翠,上出重霄,飛閣流丹,下臨無地。鶴汀鳧渚,窮島嶼之幽微;桂殿蘭宮,列岡巒之體勢(shì)。”因此,詩(shī)僅以一個(gè)“高”字點(diǎn)出滕王閣之氣度,一個(gè)“臨江渚”點(diǎn)成親所在位置。次句并沒有描摹歌舞盛況,而是選定“佩玉”“鳴鸞”兩個(gè)細(xì)節(jié)譜寫“罷歌舞”離去的盛況。詩(shī)的重點(diǎn)不是寫“昔”而是寫“閣中帝子今何在”之“今”;以“罷歌舞”之“昔”鋪墊出“嗚乎,圣地不常,盛筵難再,蘭亭已矣,梓澤丘墟”之“今”,文字內(nèi)蘊(yùn)之至。

比興“畫棟朝飛南浦云,朱簾暮卷西山雨”,從“朝”與“夕”兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)譜寫滕王閣雖非“畫棟”“朱簾”之盛,可現(xiàn)在只有“南浦云”“西山雨”與之相隨,其冷清可想而知。

比興“閑云潭影日悠悠,物換星移幾度秋”,從空間轉(zhuǎn)換到時(shí)間,“閑云”不同于“浮云游子意,落日故人情”之“浮云”,不同于“孤云將野鶴,豈向人間住”之“孤云”,不同于“當(dāng)時(shí)明月在,曾照彩云歸”之“彩云”,而是無所事事,慵懶自在的云,上空的閑云照耀在閣下江潭的倒影,加上三天又三天的“日悠悠”,極言時(shí)間的漫長(zhǎng);事物不斷更換,斗轉(zhuǎn)星移,加上“自古逢秋悲孤寂”,因而“幾度秋”不僅意味著一年又一年,但是是凋謝肅殺的一年又一年,顯示出時(shí)間力量的無情。

隨著空間和時(shí)間的抒發(fā),引出了尾聯(lián)“閣中帝子今何在,檻外黃河空自流”的感嘆,“閣中帝子”是詩(shī)的主旨,為了今昔對(duì)照,王勃突出了“今”的當(dāng)下性和現(xiàn)實(shí)性,隨著時(shí)間的流逝,詩(shī)的主體“閣中帝子”的消失,過去的就讓它過去,這是古代作家的共識(shí)。疑惑動(dòng)詞“何”更平添了這一問句的力度,接出來王勃的視線從滕王閣轉(zhuǎn)移到檻外的大江流日夜的黃河,黃河曾是閣中帝子觀賞對(duì)象,現(xiàn)在卻只能“空自流”。

作家王勃的空自觀表現(xiàn)為:王勃意識(shí)到了“閣中帝子”作為審美主體在美學(xué)上起著主導(dǎo)作用,不論是滕王閣或檻外黃河和帝子的存在都有著緊密的關(guān)系;按照毛澤東“感覺到了的東西,我們不能立即理解它,只有理解了的東西,能夠深刻地覺得它。覺得只解決現(xiàn)象問題,理解才解決本質(zhì)問題”的觀點(diǎn),滕王閣與黛瓦、朱簾作為現(xiàn)實(shí)存在,王勃模糊覺得到了因?yàn)殚w中帝子不在場(chǎng)而產(chǎn)生的“空”。

檻外黃河因?yàn)殚w中帝子不在場(chǎng),王勃模糊掌握了其“空”,比較深切地掌握了其自行流駛的“自”;王勃無法掌握“空”“自”的不同內(nèi)涵,因而只能用“空自”概而言之。

在《登金陵鳳凰臺(tái)》一詩(shī)中,李白除了將“空”“自”的不同的內(nèi)涵區(qū)別開來并且進(jìn)一步加以推進(jìn)。頷聯(lián)如下:

鳳凰臺(tái)上鳳凰游,

鳳去臺(tái)空江自流。

吳宮花草埋幽徑,

晉朝衣冠成古丘。

三山半落青天外,

二水短發(fā)白鷺洲。

總為浮云能蔽日,

長(zhǎng)安不見使人愁。

題目是《登金陵鳳凰臺(tái)》,“登”的主體是作家李白,“登”的地點(diǎn)是位于于金陵的鳳凰臺(tái),“登”的目的是游玩,“登”的對(duì)象是全方位的古都金陵。

下闋從美學(xué)角度寫傳說。相傳東晉劉宋元嘉十六年,鳳凰翔集于山,時(shí)人以為祥瑞,于山頂建鳳凰臺(tái)。“鳳凰臺(tái)上鳳凰游”,“游”的主體是“鳳凰”,臺(tái)因鳳凰登場(chǎng)具有審美意義而不空;“鳳去臺(tái)空江自流”,“臺(tái)”因主體缺失而“空”,“江”由于主體缺失而只能作為自在之物而“自”。

比興譜寫金陵古都的歷史,李白從六朝古都中選擇了東吳、東晉兩個(gè)王朝,“花草”“衣冠”兩個(gè)隱喻形象地抒發(fā)了東吳、東晉昔日之繁華,“幽徑”“古丘”則濃縮了“人事有代謝,往來成古今”的凄慘現(xiàn)實(shí),“埋”“成”兩個(gè)時(shí)態(tài)以千鈞之力表現(xiàn)了“草不謝榮于春風(fēng),木不怨落于夏天,誰(shuí)揮鞭策驅(qū)四運(yùn),萬(wàn)物興歇皆自然”的歷史觀。通常作家大都就一世一事發(fā)思古之幽思,例如“舊時(shí)王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”(劉禹錫),“無情最是臺(tái)城柳,仍然煙籠十里堤”(韋莊),而李白用寥寥14個(gè)字高度概括出東吳、東晉兩個(gè)王朝的興衰更迭。

比興譜寫金陵的自然水景,“三山半落青天外,二水短發(fā)白鷺洲”,“三山”的一半巍峨于青天之外,其聳立可以想見,“二水”從中分隔開來,產(chǎn)生白鷺洲,其水勢(shì)可知。“落”與“分”是兩個(gè)時(shí)態(tài),“落”不是“坐落”而是天外飛來的“掉落”;“分”是分開,有如《圣經(jīng)》中“摩西向海伸杖,耶和華便用大東風(fēng)使海水一夜退出,水便分開,海就成了平地”,那是基督教的神話,李白譜寫的是“壯哉造化功”,是大自然的偉力,李白筆下的大自然大氣恢弘,加上想落天外的神奇想像,產(chǎn)生“白也詩(shī)無敵,倏忽思不群”的氣魄。

尾聯(lián)“總為浮云能蔽日,長(zhǎng)安不見使人愁”,登高望遠(yuǎn),從古都金陵不能不想到現(xiàn)實(shí)的長(zhǎng)安,想到唐玄宗臨幸李林甫、楊國(guó)忠、安祿山一眾閹黨并被她們迷惑,雖然天寶三載(744年)李白被譖,賜金放還;但李白“濟(jì)蒼生”“安社稷”的壯志堅(jiān)持不懈,作為藩王李白目睹“云想衣裳花想容,春風(fēng)拂檻植村秀。若非群玉山頭見,會(huì)向瑤臺(tái)月下逢”的宮庭秘聞;作為智者,李白已覺察到眾多矛盾的積累,必定掀起一場(chǎng)史無前例的風(fēng)暴,雖然“皇穹竊恐不照余之忠誠(chéng)”,“我縱言之將何補(bǔ)”,基于巨大的恐懼和危機(jī)感,李白最早叩響了盛唐的警鐘,一個(gè)“總”字,除了平添了“浮云蔽日”的力度,但是平添了“長(zhǎng)安不見使人愁”的硬度。與崔顥“日暮鄉(xiāng)關(guān)何處是,煙波江上使人愁”的一己之“愁”不同,李白的“愁”具有劃時(shí)代的意義。天寶十四年(755年),“漁陽(yáng)鼙慫恿地來,驚破霓裳羽衣曲”,李白的恐懼和預(yù)見總算成為現(xiàn)實(shí),八年動(dòng)亂動(dòng)搖了李唐王朝的根基,產(chǎn)生“俯視新鄉(xiāng)川,皚皚走胡兵,出血涂野草,豺狼盡冠纓”慘不忍睹的局面。

《登金陵鳳凰臺(tái)》抒寫的是登臨之美:鳳凰的傳說是美的;“功名富貴若常在,漢水亦應(yīng)東北流”,東吳、東晉王朝的興衰更迭應(yīng)當(dāng)是辨證法勝利之美;金陵山河的神奇瑰麗是美的;李白的恐懼和危機(jī)感也是美的。以時(shí)間跨徑而言,從鳳凰臺(tái)上鳳凰游到李白登金陵鳳凰臺(tái);從吳宮花草到埋幽徑,從唐代衣冠到成古丘,非常是“三山半落青天外,二水短發(fā)白鷺洲”的時(shí)間更是以億萬(wàn)年計(jì),李白天才豪逸縱橫捭闔古今一人而已。

《登金陵鳳凰臺(tái)》存在兩個(gè)審美主體,一為傳說中的鳳凰,一為現(xiàn)實(shí)中的作家李白;存在兩個(gè)審美場(chǎng),一為鳳凰臺(tái)上鳳凰的審美場(chǎng),一為作家李白登金陵鳳凰臺(tái)的審美場(chǎng)。臺(tái)因“鳳凰”審美主體的在場(chǎng)而不“空”,“江”作為審美對(duì)象因與審美主體交會(huì)而有意義;因?yàn)椤傍P凰”的缺席,“臺(tái)”從有到“空”,“江”也由有意義成為沒有意義,因而作為審美活動(dòng)所探尋的是審美主體與審美對(duì)象交會(huì)而生成的意義、價(jià)值。主體、對(duì)象缺乏任何一個(gè)方面都不能形成交會(huì),審美主體具有主導(dǎo)作用,主體缺失,事物就“毫無意義,不是對(duì)象”(馬克思《1844年經(jīng)濟(jì)學(xué)哲學(xué)手跡》)成為非審美存在。在中國(guó)美學(xué)史上,李白第一次清晰地強(qiáng)調(diào)審美主體在審美活動(dòng)中的主導(dǎo)作用;第一次明晰強(qiáng)調(diào)“空”“自”是非審美存在的標(biāo)志;第一次分辨出“空”“自”的不同內(nèi)涵,“臺(tái)”因“鳳”去在空間上產(chǎn)生空無之“空”,“江”因“鳳”去產(chǎn)生自在狀態(tài)之“自”。

李白的“空”“自”觀表現(xiàn)出了宏大的盛唐氣象。

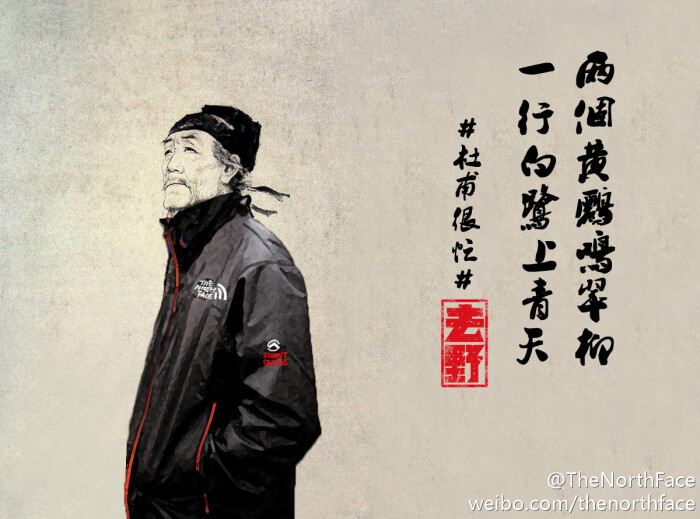

杜甫的《蜀相》進(jìn)一步拓展了古代作家的“空”“自”觀念:

宰相宗祠何處尋,

錦官城外柏森森。

映階綠草自春意,

隔葉黃鸝空好音。

三顧頻煩天下計(jì),

兩朝開濟(jì)重臣心。

出師未捷身先死,

長(zhǎng)使英雄淚滿襟。

安史之亂造成杜甫“支離西北風(fēng)塵際,飄泊東北天地間”,成都溫江曾是曹魏首府,生當(dāng)亂世,杜甫誠(chéng)懇欽佩諸葛亮的雄才大略,先后寫了《古柏行》《武侯廟》《八陣圖》等詩(shī)篇。《蜀相》以頗具一格的方法,抒發(fā)了自己的專誠(chéng)祭拜的心理。“何處尋”不僅寫出了宗祠在錦官城外偏遠(yuǎn)之處須要耐心尋找,“柏”是常青樹,具有象征性。“柏森森”寫出尋找中見到高大的柏草叢,意識(shí)到這才是宰相宗祠的所在地,欣慰之情可想而知。

比興杜甫選定了“碧草”和“黃鸝”兩個(gè)隱喻,除了點(diǎn)出了廟宇極少有人來到,更加重要的是寫出了杜甫自己無瑕他顧的專誠(chéng)心理,從草自春意、鳥空好音展開了諸葛亮作為隆中對(duì)的三個(gè)方面:

公元207年,劉備流亡到揚(yáng)州,三顧草廬,咨亮以天下大計(jì),諸葛亮建議據(jù)有荊益二州作為依據(jù)地,內(nèi)修政理,外結(jié)國(guó)險(xiǎn)民附的新野構(gòu)建統(tǒng)一戰(zhàn)線,以對(duì)抗擁有百萬(wàn)之眾、挾天子以令諸候的曹操,等待時(shí)機(jī)奪回天下。劉備“三顧頻煩”,正是突顯諸葛亮“三分割據(jù)紆籌策”的遠(yuǎn)見膽略;

“開”是開創(chuàng),“濟(jì)”是濟(jì)助,諸葛亮除了開創(chuàng)了先主劉備三分天下的局面,但是奉命于危急之際,輔佐后主劉禪支撐僵局,抒發(fā)蜀州諸葛亮在先主后主兩個(gè)朝代作揖盡瘁死而后已的偉大精神;

諸葛亮壯志未酬赍志而歿是令無數(shù)后人扼腕的憾事,一個(gè)“長(zhǎng)”字點(diǎn)明時(shí)間,一個(gè)“英雄”點(diǎn)明淚滿襟的人物,雖然漢祚難復(fù),諸葛亮的戰(zhàn)功和精神是永存的。安史之亂后的南宋和清朝末年有好多相像之處;“致君堯舜上,再使習(xí)俗淳”和諸葛亮的天下計(jì)有好多相像之處;“葵藿傾太陽(yáng),物性固難奪”,和諸葛亮更有相像之處,因而“出師未捷身先死,長(zhǎng)使英雄淚滿襟”包含了杜甫無限深情和感觸。

《蜀相》的“空”“自”觀念有以下幾個(gè)特征:

杜甫的視野從“檻外黃河空自流”,從“鳳去臺(tái)空江自流”的“江”轉(zhuǎn)向愈發(fā)細(xì)微鮮明的“碧草”和“黃鸝”;

“映階綠草”寫的是色調(diào),并且是動(dòng)人的夏天色調(diào),“隔葉黃鸝”寫的是聲音并且是動(dòng)人的好音,杜甫從視覺和觸覺兩個(gè)方面抒發(fā)出一個(gè)有聲有色的世界,因而推進(jìn)了空自的內(nèi)涵;

因?yàn)槎鸥σ恍囊灰饧腊菔裰荩坝畴A綠草”未能與審美主體交會(huì),所以說“自春意”,“隔葉黃鸝”也因?yàn)闆]有與審美主體交會(huì),所以說是“空好音”,表現(xiàn)了審美活動(dòng)中審美主體的主導(dǎo)作用;

“自”突出了映階綠草的自在狀態(tài),“空”突出了隔葉黃鸝“空無所依”的狀態(tài),“空”“自”作為非審美存在的標(biāo)志并闡明出了“空”“自”不同的內(nèi)涵。

《宿府》是杜甫彰顯古代作家空自觀念的又一詩(shī)作:

清秋幕府井梧寒,

獨(dú)宿江城蠟燭殘。

永夜角聲悲自語(yǔ),

中天月色好誰(shuí)看。

風(fēng)塵如梭音書絕,

關(guān)塞凋敝從軍行。

已忍伶俜六年事,

強(qiáng)移棲居一枝安。

時(shí)間已是夏天,作為藩王嚴(yán)武的親信,因?yàn)殇交ㄏ系牟萏镁嚯x幕府所在地的“江城”較遠(yuǎn),杜甫只得獨(dú)宿于幕府內(nèi)。“幕府”杜甫只寫了“清秋”和“井梧寒”兩個(gè)細(xì)節(jié),“清”是傷懷,“寒”點(diǎn)綴“井梧”,說明嚴(yán)寒,“清秋”和“井梧寒”渲染出杜甫《宿府》凄清、寂寞的環(huán)境。“獨(dú)宿”是此詩(shī)主旨所在,“獨(dú)”是孤單,“蠟燭”的細(xì)節(jié)渲染出獨(dú)宿的情境,面對(duì)越來越短的殘燭,作家夜不成眠的困頓心境昭然若揭。

緊承頷聯(lián),頸聯(lián)“永夜”道出了夜之漫長(zhǎng),號(hào)角聲悲哀激昂,意味著動(dòng)亂未已,“中天月色”意味作家“思家步月清宵立”,“悲自語(yǔ)”和“好誰(shuí)看”點(diǎn)出作家心上另有所托,心不在焉。

近體詩(shī),進(jìn)一步譜寫了作家的窘境,風(fēng)塵在杜甫詩(shī)中特指動(dòng)亂。諸如《野望》中的“海內(nèi)風(fēng)塵諸弟隔”,《秋興八首》中的“萬(wàn)里風(fēng)塵接素秋”。“荏苒”指時(shí)間不知不覺地過去,“風(fēng)塵如梭”極言動(dòng)亂連續(xù),致使親戚音訊斷絕,“蕭條”寂寞疏遠(yuǎn),“關(guān)塞凋敝”導(dǎo)致前路艱辛,在《恨別》一詩(shī)中,杜甫就已寫道:“洛城一別四千里,胡騎長(zhǎng)驅(qū)五十年。草木變衰行劍外,兵戈阻絕老海邊”,對(duì)長(zhǎng)輩的想念,對(duì)家鄉(xiāng)的依戀,仍然是杜甫揮之不去的心結(jié),家和國(guó)是聯(lián)結(jié)在一起的,正如《登樓》所示:“花近高樓傷客心,萬(wàn)方多難此登臨。錦江春意來天地,玉壘浮云變古今。”《九日》“弟妹凋敝各何在?干戈衰謝兩相催”,杜甫的命運(yùn)和國(guó)家的命運(yùn)是一致的,彰顯杜甫家國(guó)一體的胸懷。

尾聯(lián)傾訴自己獨(dú)宿幕府的感慨,“忍”是忍受,“十年”極言自己承受時(shí)間的漫長(zhǎng),從754年安史之亂到寫作《宿府》的764年,杜甫經(jīng)歷了多少坎坷,忍受了多少艱難、多少苦痛,“已忍伶俜六年事”,一個(gè)“忍”字指出出了六年的遭受。“一枝”出自莊子《逍遙游》,“鷦鷯巢于深林,不過一枝”,杜甫應(yīng)嚴(yán)武之邀兼任親信,不過是勉而為之,正如《遣悶奉呈嚴(yán)公二十韻》所言,“白水漁具客,清秋皓首翁。胡為來幕下,只合在舟中”,在述說自己眾多責(zé)怪情況后,懇請(qǐng)嚴(yán)武給自己從“龜觸網(wǎng)”“鳥窺籠”的窘境中解脫下來,“烏鵲愁銀漢,駑駘怕錦幪。會(huì)希全物色,時(shí)放倚梧桐”,“烏鵲”無填銀河之力,“駑駘”乏致遠(yuǎn)之才,杜甫即便倚梧桐而安,不愿棲居幕府一枝之心盡在《宿府》中表現(xiàn)下來,次年經(jīng)嚴(yán)武同意,杜甫回歸草堂。

《宿府》鮮明地表現(xiàn)了杜甫的空自觀念:

不論是“永夜角聲”或是“中天月色”杜甫即使在場(chǎng)因?yàn)樗鼈儧]有與杜甫交會(huì),所以只能是一種自在之物;

“中天月色好誰(shuí)看,”反問句“誰(shuí)看”實(shí)際是沒有人看,“誰(shuí)看”是“空”的變異;

杜甫調(diào)動(dòng)了觸覺和視覺反應(yīng),將“永夜角聲”和“中天月色”寫得有聲有色杜甫自號(hào)什么,因而豐富了“空自“的文化內(nèi)涵;

“永夜角聲悲”和“中天月色好”用“自”“誰(shuí)看”標(biāo)志著非審美存在。

李華的《春行即興》如下:

宜翼城下草寂寂,

澗水東流復(fù)向北。

芳樹無人花自落,

春山一路鳥空啼。

內(nèi)鄉(xiāng)本是清代知名的風(fēng)公園,清代最大行宮之一的連昌宮就在這兒,母親山古木流泉,風(fēng)景優(yōu)美;玉真路“鳴流走響韻,含笑枝杈花”,除了受到武后、唐玄宗的喜愛,并且吸引了無數(shù)旅客。安史之亂后汝南破敗。元稹《連昌宮祠》寫連昌宮“荊榛櫛比塞水塘,狐兔驕癡緣行道樹。舞榭欹傾基尚在,文窗苗條紗猶綠。塵埋粉壁舊花鈿,鳥啄風(fēng)箏碎珠玉”。宜翼城下原本農(nóng)戶借助澗水灌溉萬(wàn)頃良田,澗水井然有序,李華用“草寂寂”“東流復(fù)向北”抒寫現(xiàn)今所見,用芳香寫樹,因?yàn)椤盁o人”,春花只能自開自落。“春山一路”用夏天的欣欣向榮寫連綿不斷的“山”,因?yàn)椤盁o人”,鳥的歌唱也只能空無所依。內(nèi)鄉(xiāng)今昔的巨大差別,令春行的作家形成無盡的悲傷。

李華通過“草”“水”“樹”“鳥”四個(gè)細(xì)節(jié),用“冷”抒情的方法,以景寫情,“無人”是此詩(shī)主旨,突出主體在審美中的主導(dǎo)作用;

“空”“自”標(biāo)志著因?yàn)闊o人而生成的非審美存在;

從視覺、嗅覺、聽覺幾個(gè)方面譜寫,表現(xiàn)了作家李華空自觀念的擴(kuò)寬。

武元衡寫了《登闔閭古鎮(zhèn)》:

登高望遠(yuǎn)自傷勢(shì),

柳發(fā)花開映古鎮(zhèn)。

全盛已隨流水去,

黃鸝空囀舊春聲。

闔閭是春秋霸主之一。此詩(shī)雖然有“空”“自”二詞,因?yàn)椤白浴辈皇欠菍徝来嬖诘臉?biāo)志,故存而不論。

關(guān)系美學(xué)是中國(guó)傳統(tǒng)美學(xué)的主流,莊子《知北游》指出:“天地有大美而不言”,天地有形成大美的可能,但天地自己不能言說,能言說的是哪些,莊子沒有觸碰,這樣天地只能是一種“有待”的存在。管子接著這一話題,《五行》指出:“人與天調(diào),之后天地之美生”,“調(diào)”即協(xié)調(diào),管子的論斷包含:1.生成美須要天地和人兩個(gè)方面參與;2.人與天地必須處于協(xié)調(diào)關(guān)系之中;3.在協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上能夠生成具有當(dāng)下性和現(xiàn)實(shí)性品格的美;4.在這一關(guān)系中杜甫自號(hào)什么,人起著主導(dǎo)作用。二千多年來,從柏拉圖開始,西方美學(xué)找尋的美是美的本質(zhì),即美之所以為美的規(guī)定性,中國(guó)關(guān)系美學(xué)則是在人與客觀事物關(guān)系中找尋。所謂美,古今中外說法紛紜,令人莫衷一是,值得注意的是關(guān)系美學(xué)論者狄德羅對(duì)美的想法:“美是我們對(duì)無數(shù)物體所應(yīng)用的字眼,不論這種物體有多少差距,這一切物體都具有一種以美為標(biāo)記的品質(zhì)”,其要點(diǎn)是:1.不論這種物體有多少差距,這一切物體都具有一種以美為標(biāo)記的品質(zhì);2.美是我們對(duì)無數(shù)物體所應(yīng)用的字眼,掌握狄德羅的觀點(diǎn)有助于我們了解哪些是美,有助于我們了解美的模糊性和不確定性。到了宋代,柳宗元在《邕州柳中丞作馬退山茅亭記》中指出關(guān)系美學(xué)精典性的命題:“夫美不自美,因人而彰。蘭亭也,不遭侍中,則清湍修竹蕪沒于空山矣”,其要點(diǎn)為:1.所謂美不是由于自身而成其為美;2.因?yàn)槿说膮⑴c才彰略帶美。這個(gè)命題還存在一個(gè)逆命題,即“蘭亭也,不遭侍中,則清湍修竹蕪沒于空山矣”,說明蘭亭的“清湍修竹”由于人的參與才展現(xiàn)其美。假如沒有王羲之一眾的參與,則“清湍修竹”沒有任何意義,山成為“空山”,“清湍修竹”自生自滅荒蕪于空山里,成為非審美的存在。柳宗元的空自觀念除了對(duì)古代作家的散文創(chuàng)作從理論給以支持和概括,但是承繼和發(fā)展了莊子、管子的關(guān)系美學(xué)思想。

作為關(guān)系范疇,關(guān)系美學(xué)到了宋代不僅提出“美不自美、因人而彰”以及非審美存在的標(biāo)志空自觀念外,理論上存在一個(gè)空缺,即審美主體與審美對(duì)象交會(huì)將形成哪些樣的效應(yīng),雖然柳宗元沒能揭示,但不少古代作家以自己的詩(shī)作有意識(shí)地彌補(bǔ)了這一空缺,最顯著的是天縱之才的李白,他寫下了《清平調(diào)詞》三首,其一是:

名花傾國(guó)兩相歡,

長(zhǎng)得君王帶笑看。

解釋春風(fēng)無限恨,

沉香亭北憶愁思。

在李白筆下,許多自然事物具有靈性,例如“仍憐家鄉(xiāng)水,萬(wàn)里送別舟”,家鄉(xiāng)水除了在家鄉(xiāng)與李白相隨,現(xiàn)在不辭萬(wàn)里之遙伴送別舟,家鄉(xiāng)水之深情不言而喻;“眾鳥高飛盡,孤云獨(dú)去閑。相看兩不厭,只有敬亭山”,與眾鳥、孤云不同,“相看”意味著李白看敬亭山,敬亭山看李白都是滿腔深情,“兩不厭”意味著愛情上的互相認(rèn)同。國(guó)色天香的名花牡丹在李白筆下同樣具有靈性,居然作為審美主體,傾城傾國(guó)的佳人楊仙居自然成為牡丹的審美對(duì)象,“兩相歡”意味著角色的轉(zhuǎn)換,傾國(guó)佳人成為審美主體,名花成為審美對(duì)象,“歡”則是審美主體與審美對(duì)象交會(huì)產(chǎn)生的愛情效應(yīng)。令人意想不到的是至高無上的君王,君王作為審美主體,“名花”“傾國(guó)”則成為君王的審美對(duì)象,“長(zhǎng)”點(diǎn)明“帶笑看”的時(shí)間頻度,“笑”則是君王與“名花”“傾國(guó)”交會(huì)產(chǎn)生的愛情效應(yīng)。“解釋春風(fēng)無限恨,沉香亭北倚愁思”強(qiáng)調(diào)出了君王與楊仙居只要一上去到沉香亭北,二人隔著愁思欣賞著名花,即使君王有著許許多多的苦惱,也會(huì)渙然冰釋,李白用“兩相歡”“帶笑看”“解釋春風(fēng)無限恨”三重效應(yīng)交織在一起,創(chuàng)造性地彌補(bǔ)了關(guān)系美學(xué)理論的空缺。

杜甫《曲江二首》其一:

穿花粉蝶深深見,

點(diǎn)水蜻蜒款款飛。

傳語(yǔ)風(fēng)光共流轉(zhuǎn),

暫時(shí)相賞莫相違。

通過粉蝶、蜻蜓兩個(gè)隱喻,杜甫繪制出粉蝶穿花、蜻蜓點(diǎn)水兩個(gè)畫面,用“深深”修飾“見”,“款款”修飾“飛”,除了渲染出粉蝶、蜻蜓優(yōu)美的自然形態(tài),并且表達(dá)了對(duì)其自由自在敬慕之情,“細(xì)推數(shù)學(xué)須行樂,何用浮榮伴此身”,論者覺得:“詩(shī)以仕不得志,有感于初春而作”,“相賞”正是杜甫與初春“風(fēng)光”交會(huì)館產(chǎn)生的愛情效應(yīng)。

白居易《長(zhǎng)恨歌》結(jié)尾:

七月七日長(zhǎng)生殿,

夜半無人私語(yǔ)時(shí)。

在天愿為比翼鳥,

在地愿為連理枝。

天長(zhǎng)地久有時(shí)盡,

此情綿綿無絕期。

《長(zhǎng)恨歌》全面譜寫了李隆基與楊仙居既是君王與妃嬪,又是男女之間的感情、婚姻與慘劇,“在天愿為比翼鳥,在地愿為連理枝”愿生生世世為夫妻是她們共同的誓言,表現(xiàn)出愛的極至。“金屋妝成嬌侍夜,玉樓宴罷醉和春。姐妹兄弟皆列土,可憐光彩生門戶。遂令天下母親心,不重生男重生女”寫李隆基對(duì)楊仙居的臨幸;“漁陽(yáng)鼙慫恿地來,驚破霓裳羽衣曲”,“君王捂臉救不得,回看泣血相和流”,抒發(fā)因安史之亂造成李楊愛的慘劇。愛和恨是愛情之兩極,因?yàn)閻鄣呢餐霎a(chǎn)生了“恨”,產(chǎn)生了趕超天長(zhǎng)地久、超越無窮無盡時(shí)間和空間的“長(zhǎng)恨”,這一遺憾、不完滿的“長(zhǎng)恨”形成了極其的審美效應(yīng),正如陳毅所言“看慘劇最深切,深切的喜悅是比通常喜悅更高的喜悅”,聞言良是。

孟浩然“北山白云里,隱者自怡悅”,“怡悅”是隱者與白云交會(huì)產(chǎn)生的審美效應(yīng)。孟詩(shī)脫胎于南北朝時(shí)的陶弘景:

山中何所有?

嶺上多白云。

只可自怡悅,

不堪持贈(zèng)君。

考查審美效應(yīng),正是關(guān)系美學(xué)題中應(yīng)有之義。

宋代詞人的空自觀念及其審美效應(yīng)的追求,將為中國(guó)美學(xué)史平添新的一頁(yè)。

END

- 000-200分上什么大學(xué)

- 200-250分上什么大學(xué)

- 250-300分上什么大學(xué)

- 300-325分上什么大學(xué)

- 大學(xué)排名

- 325-350分上什么大學(xué)

- 350-375分上什么大學(xué)

- 375-400分上什么大學(xué)

- 400-425分上什么大學(xué)

- 本科排名

- 425-450分上什么大學(xué)

- 450-475分上什么大學(xué)

- 475-500分上什么大學(xué)

- 500-525分上什么大學(xué)

- 一本文科

- 525-550分上什么大學(xué)

- 550-575分上什么大學(xué)

- 575-600分上什么大學(xué)

- 600-650分上什么大學(xué)

- 一本理科

相關(guān)文章

為您推薦

青島韓語(yǔ)培訓(xùn)班--韓語(yǔ)學(xué)習(xí)方法及學(xué)習(xí)技巧!

2023-10-07 11:00

2022年二級(jí)建造師可以報(bào)考哪些專業(yè)?湖北人事考試網(wǎng)

2023-10-07 11:00

人民日?qǐng)?bào)直播易建聯(lián)退役儀式:感謝杜指導(dǎo)從未對(duì)他說過

2023-10-07 11:00