探秘千年古鎮(zhèn)烏江:老上庵書院的歷史與文化之旅

更新時(shí)間:2024-12-26 20:38:33作者:佚名

追溯古老的上安書院

吳江千年古鎮(zhèn),早在秦漢時(shí)期,物質(zhì)文明程度就很高。2016 年 9 月在吳江鎮(zhèn)大庸村出土的青銅文物證實(shí)了這一點(diǎn)。

在離大勇村僅一山之遙的羅坑村烏江中學(xué),另一個(gè)發(fā)現(xiàn)將我?guī)У搅艘粋€(gè)更加神奇的世界。我第一次聽到“老尚安書院”這個(gè)名字,是我的朋友涂文軍先生告訴我的。積水縣石羊林場農(nóng)場主任涂文軍說,學(xué)院位于他所轄的吳江林場羅坑作業(yè)區(qū)的老山岸護(hù)林員,希望我抽空看一看,也許能找到點(diǎn)什么。

一個(gè)周末,我決定去探尋。

羅坑村位于吳江鎮(zhèn)北部,中華山腳下,距吳江衛(wèi)三公里。我先開車去了羅坑工作區(qū),然后轉(zhuǎn)乘了林場的專車。林場專用車底盤高,行駛在彎曲陡峭的山路上,雖然有點(diǎn)顛簸,但還是挺平穩(wěn)的。汽車沿著山谷行駛了一會(huì)兒,然后上了斜坡。繞過山脊,幾分鐘后,它爬上了山坡。溪流就在腳下,兩邊的山脈都是青翠的。新建的臨時(shí)道路很窄,司機(jī)小心駕駛,根本不敢分心。片刻之后,在水庫旁邊的一塊平坦的土地上烏江中學(xué),汽車停了下來。隨行的林場工作人員指著眼前的溪流告訴我,穿過水庫旁的木橋,走了大約 100 級(jí)臺(tái)階,就是老上安書院的所在地。

這

由三根圓木制成的小橋光滑且略有傾斜,讓人在上面行走時(shí)感到格外緊張。林場的工作人員一再告訴你要小心。當(dāng)然,這對我來說并不難。我在山里長大,我經(jīng)常在山上的單板橋上行走。過了木橋后,眼前是一片開闊的田野。地上生長著許多熟知和不知名的花草,數(shù)十棵黃色的牡荊樹整齊地矗立著,仿佛歡迎遠(yuǎn)道而來的游客。樹枝上結(jié)出了新的花蕾,露出春天的精神。兩邊的山坡被青竹圍起來,在最平坦的地方中間,一座老房子矗立在視線中,老房子旁邊還有另一座,已經(jīng)倒塌,只留下一點(diǎn)泥墻。似乎已經(jīng)有好幾年了。這是學(xué)院嗎?我很困惑。“這是護(hù)林員居住的工作區(qū),學(xué)院仍然落后,”林場的一位同志告訴我。在這樣一個(gè)偏僻的地方,還有人在工作和生活,我不禁在心里感嘆。我記得有個(gè)護(hù)林員,老郭,以前經(jīng)常來鎮(zhèn)上辦事,每次看到他騎著沉重的自行車,車架上裝滿了食物和生活用品,搖晃著。林暢同志告訴我,老郭已經(jīng)在這里工作了近20年。他通常把自行車留在山外村民的家里,扛在肩上進(jìn)進(jìn)出出,非常辛苦。老郭的兒子在吳江中學(xué)讀書,我沒教過,但我知道他是一個(gè)誠實(shí)負(fù)責(zé)的孩子。當(dāng)我聽說老郭已經(jīng)退休,他的孩子們工作多年,成為了一名干部時(shí),我懸而未決的心終于平靜了下來。

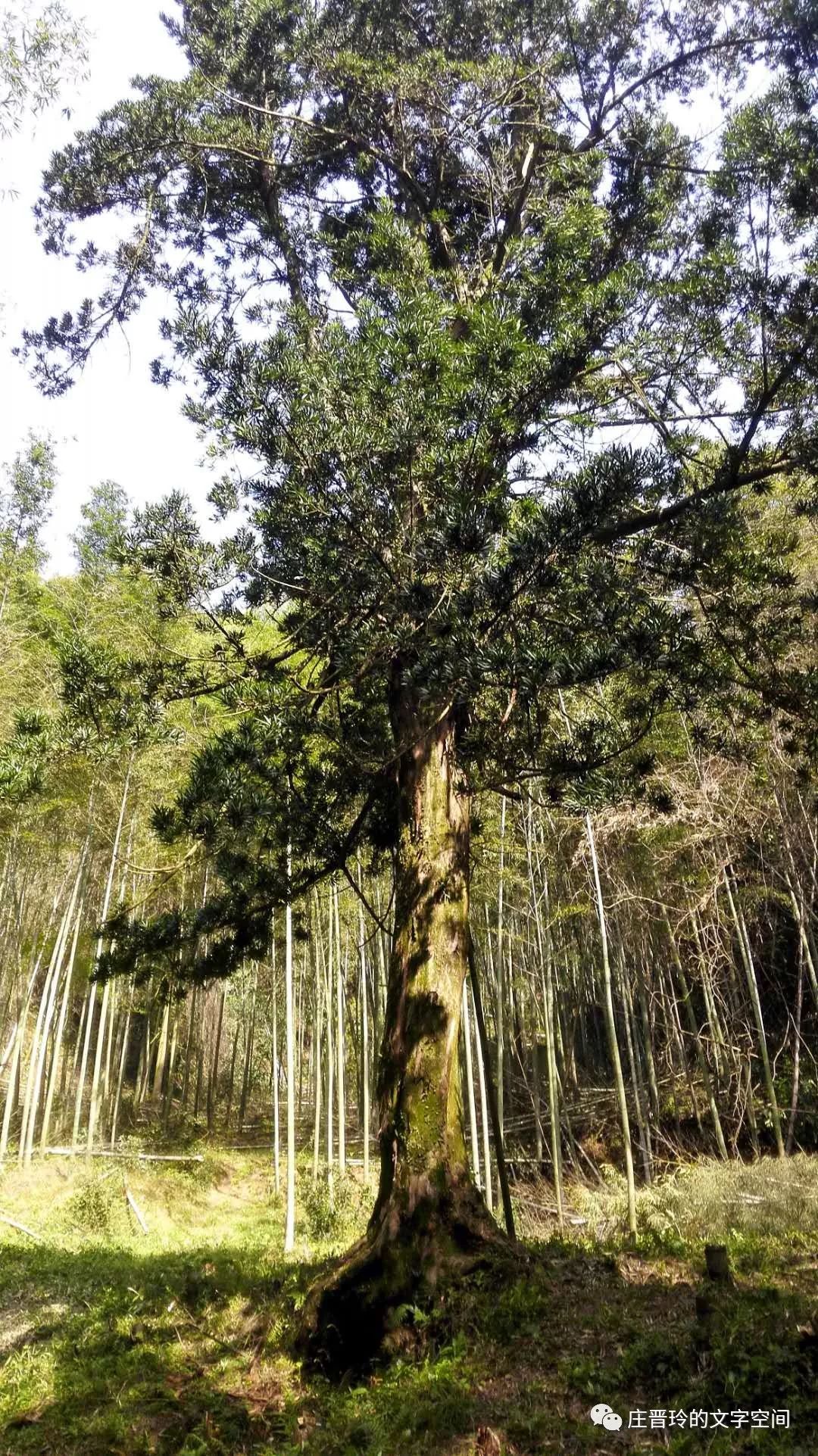

在談話之間,我們在一條山路上又轉(zhuǎn)了個(gè)彎。這是一片大竹林,遮天遮日,陰涼如遮蔭。血藤和枸杞藤相連,粗藤,若是蟒蛇盤,若是老牛掛在肩上,如果夫妻雙手,纏在竹樹上,一個(gè)接一個(gè),坐在上面蕩秋千,簡直就是自然的秋千架。山兔在竹林中奔跑,鳥兒在樹枝上歌唱。清除雜草和枯葉,到處都能看到墻的底部。碎磚和瓦片散落在兩者之間。一根破損的粉紅色門柱,躺在地上。可以看出,這種優(yōu)質(zhì)的石頭是普通家庭買不到的。我試圖從中找到某種獨(dú)特的記憶,但不幸的是,時(shí)間已經(jīng)過去了,歲月已經(jīng)撫平了所有的痕跡。林場的同志告訴我,這里是老上安書院的所在地。從剩下的墻基來看網(wǎng)校頭條,學(xué)院的規(guī)模并不小。大致在學(xué)院的入口處,有一棵巨大的羅漢松。樹周長九尺,樹高數(shù)丈,綠枝綠葉,生機(jī)壯觀。根據(jù)目測,這棵樹的樹齡至少有六七百年。在傳統(tǒng)文化中,羅漢松的意思是吉祥,它多種植在古代官宅和學(xué)院中。無法確定該學(xué)院是何時(shí)成立的。也許,這種古老的羅漢松是在學(xué)院建立或繁榮時(shí)種植的?我盡我所能地觀察,我想從這棵古樹上讀到一點(diǎn)書院的歷史。

東起雞水縣城,逆著文水河逆流而上,直到樂安,蜿蜒數(shù)百里,這段河原名吳江,得名深墨河之意。后來,因宋朝孟侯后一杯感恩水,烏江由永豐順流至積水與甘江交匯處,并改名為“寶恩河”,簡稱“恩江”。永豐至樂安的路段仍保留著吳江之名。恩江是永豐第一大河,在古代交通不便的時(shí)候,山水相連的吳江鎮(zhèn),是永豐人進(jìn)入贛江到全國的交通要地。

自宋明以來,吉安非常重視文化和教育,各地如雨后春筍般涌現(xiàn)。比較有名的,如吉安白鷺洲書院、清遠(yuǎn)山陽明書院、積水仁文書院、水南鷺江書院、永新思角書院等,都成為廬陵文化繁榮的具體標(biāo)志。位于恩江畔的吳江老尚安書院,是當(dāng)時(shí)魯陵書院大家族中的一片新綠。

歷史上包括文豐、吳江、定江、白水、羅田、關(guān)山等鄉(xiāng),都屬于柘桂鄉(xiāng)。“蟾蜍宮贏桂冠”,對讀者來說是多么美好的祝愿。據(jù)當(dāng)?shù)亻L者說,在老商安書院的鼎盛時(shí)期,有很多來自積水縣和永豐縣的學(xué)生來這里學(xué)習(xí)。穿越遙遠(yuǎn)的時(shí)空,我仿佛看到那位紳士手里拿著鞭子,以方正的步伐踱步,小學(xué)生們在背誦“人之初,自然是善的”,這是一幅多么美麗的畫面。謝進(jìn)來了,正在講解他的《太平十策》;鄒元彪來了,分享了他的《太平山公館手稿》。

謝瑾是雞水劍湖人,從小聰明,被稱為“神童”。洪武二十一年(1388 年),謝金鐘無辰可錦石在前三名中排名第十,朝廷與他的兄弟謝倫和姐夫黃錦華一起試圖攀登進(jìn)石。“一門三進(jìn)士”,名副其實(shí)。謝進(jìn)的文章威風(fēng)凜凜,犀利有,他曾給朱元璋寫過《太平十策》,受到贊賞。后來,他主持編纂了《永樂大典》,取得了令人矚目的成就。洪武二十四年,謝瑾奉命回鄉(xiāng),八年,他埋頭于鄉(xiāng)書,更正《元史》,補(bǔ)充《宋書》,刪去《禮書》。閑暇時(shí),他去附近的一所學(xué)院講課和放松。老山安書院與劍湖相隔兩座山,風(fēng)景得天獨(dú)厚,自然成為他的理想之地。

鄒元彪一家住在積水小東門,離老上安書院十里遠(yuǎn),很容易到達(dá)。萬歷十一年,鄒元彪回朝廷賜物,并多次改革官治,得罪權(quán)貴而被貶低,于是他以病之借口回到家鄉(xiāng),在家講教近30年。他正直直言,勇于批判時(shí)代之惡,民間還在唱著“無盡的韭菜口袋,殺不死的鄒元彪”的歌謠。

翻過書院后面的山,就是永豐。幾千年來,這兩個(gè)地方通婚并一起學(xué)習(xí)。還有個(gè)永豐人在吳江好學(xué)的故事,大概就是“江西最后的冠軍”劉毅。劉毅,字展燕,義鳩十五年道光冠軍。他十幾歲就來到學(xué)院學(xué)習(xí),以文章聞名。他曾擔(dān)任翰林書院的編輯,后來回到家鄉(xiāng),在白鷺洲書院、清原書院講課,主持白鷺洲書院十余年。除了主持白鷺洲書院的工作,劉毅還經(jīng)常回家救家人。過吳江時(shí),必須上岸講經(jīng)布道,傳授修煉道理。

許多故事來自當(dāng)?shù)氐目陬^傳統(tǒng)。我仔細(xì)尋找書院的廢墟,希望能得到半只爪子,但遙遠(yuǎn)的歷史就像荒野中一個(gè)空靈的孤獨(dú)身影,再也把握不住了。作為通往永豐的門戶,吳江經(jīng)常停靠和停留在穿梭于恩江上的文化巨匠身上。歐陽修、董德元、羅倫等,都是那個(gè)時(shí)代的大學(xué)學(xué)者,而位于恩江之濱的吳江老尚安書院,肯定是受到了他們醇厚文風(fēng)的影響。可想而知,在晨鐘和黃昏的鼓聲之間,學(xué)院里一定到處都是書本和鋼琴。在中國山腳下,恩江畔,來自吉水、永豐和吉安各地的著名文學(xué)界,在這偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)村和山區(qū),傳經(jīng)送寶,講學(xué)辯論,盛況空前。積水和永豐的學(xué)生們潛心學(xué)習(xí),在這片滿是書的寶地上揚(yáng)名立萬。鳥兒在山中飛翔,竹林聞著書香。雖然沒有魏晉七賢之名,卻有七圣詩書的魅力。就算阮吉、季康、劉玲來到這里,他們也會(huì)羨慕不已!

我想,如果以吳江老商安書院為圓心,畫一個(gè)半徑為30公里的圓,那么在宋代,有歐陽修、楊萬里、溫天祥、周必達(dá)、胡權(quán)等著名儒家,而在明清時(shí)期,有謝晉, 羅洪嫻、鄒元彪、彭嬌、王根、劉同生、羅倫、劉毅等名功佳人,鑄就了魯陵文化的新名片;正是他們在中國歷史上豎起了學(xué)院文明的光輝旗幟。

即使在最偏遠(yuǎn)的山區(qū),他們也無法逃脫戰(zhàn)爭、軍事災(zāi)難和社會(huì)動(dòng)蕩。抗戰(zhàn)期間,許多來自吉安和積水的難民逃到吳江,在書院避難。但最終,日本侵略者的鐵蹄踐踏了這片土地。鐵蹄過后,眼中滿是凄涼。這所隱藏在山林深處的學(xué)院,最終枯萎、遺棄、坍塌,最后消失在野草和荒蕪的森林中。如果說瀘陵文化是一棵參天大樹,那么老尚安書院,以及存在于農(nóng)村和山區(qū)的眾多像它一樣的大大小小的書院,就是深深扎根于贛中這片土地,提供養(yǎng)分的枝根。他們的存在為廬陵文化的發(fā)展壯大做出了不朽的貢獻(xiàn)。他們是流星,劃過浩瀚的天空,在歷史的長河中留下璀璨的時(shí)刻。他們更是星辰,吸收、聚集、升華,散發(fā)著中華文明史上最耀眼的光芒。

古老的書院文明已經(jīng)發(fā)展成為正規(guī)的現(xiàn)代學(xué)校教育。我在吳江中學(xué)當(dāng)了30年的老師,我深刻體會(huì)到吳江人出類拔萃,學(xué)風(fēng)濃厚,這與學(xué)院的古風(fēng)是一致的。春茶吐出綠色、老樹和新枝。我再次抬頭望向古老的羅漢松,松樹的波浪四處掠過,仿佛有“人的起源,自然之善”的永恒回響。

2018 年 3 月 15 日,積水縣吳江中學(xué)

(作者簡介:莊金玲,江西薊水人,吉安市作家協(xié)會(huì)委員,第十二屆吉水縣政協(xié)委員,第三屆吉水縣知識(shí)協(xié)會(huì)理事,高中語文教師。通訊地址:江西省積水縣吳江中學(xué),郵編331619,郵箱)。

- 000-200分上什么大學(xué)

- 200-250分上什么大學(xué)

- 250-300分上什么大學(xué)

- 300-325分上什么大學(xué)

- 大學(xué)排名

- 325-350分上什么大學(xué)

- 350-375分上什么大學(xué)

- 375-400分上什么大學(xué)

- 400-425分上什么大學(xué)

- 本科排名

- 425-450分上什么大學(xué)

- 450-475分上什么大學(xué)

- 475-500分上什么大學(xué)

- 500-525分上什么大學(xué)

- 一本文科

- 525-550分上什么大學(xué)

- 550-575分上什么大學(xué)

- 575-600分上什么大學(xué)

- 600-650分上什么大學(xué)

- 一本理科

相關(guān)文章

為您推薦

無錫大橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校:從1993年至今的民辦教育發(fā)展歷程與校區(qū)介紹

2024-12-26 15:52

無錫市大橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校:民辦教育先鋒,精英培養(yǎng)基地,十二年制教育體系

2024-12-26 15:42

輔仁高中中德班學(xué)生成功進(jìn)入慕尼黑大學(xué)就讀媒體與醫(yī)學(xué)專業(yè)

2024-12-26 10:19