自然指數(shù)2021中國科研機構(gòu)100強名單發(fā)布

更新時間:2024-02-22 15:05:42作者:佚名

5月26日,世界頂級科研期刊《自然》發(fā)布增刊《2021中國自然指數(shù)》。 “2021中國自然指數(shù)”以自然指數(shù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),展示中國在自然科學(xué)領(lǐng)域的最新科研成果。 揭示中國在科技人才流動和國際科研合作方面正在經(jīng)歷的變化。

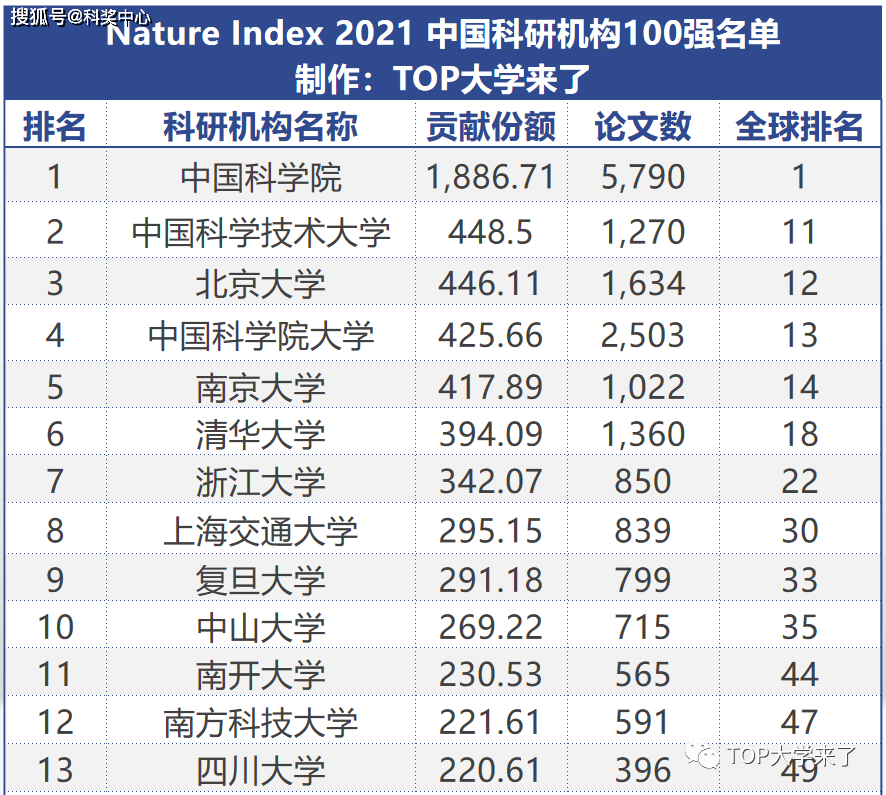

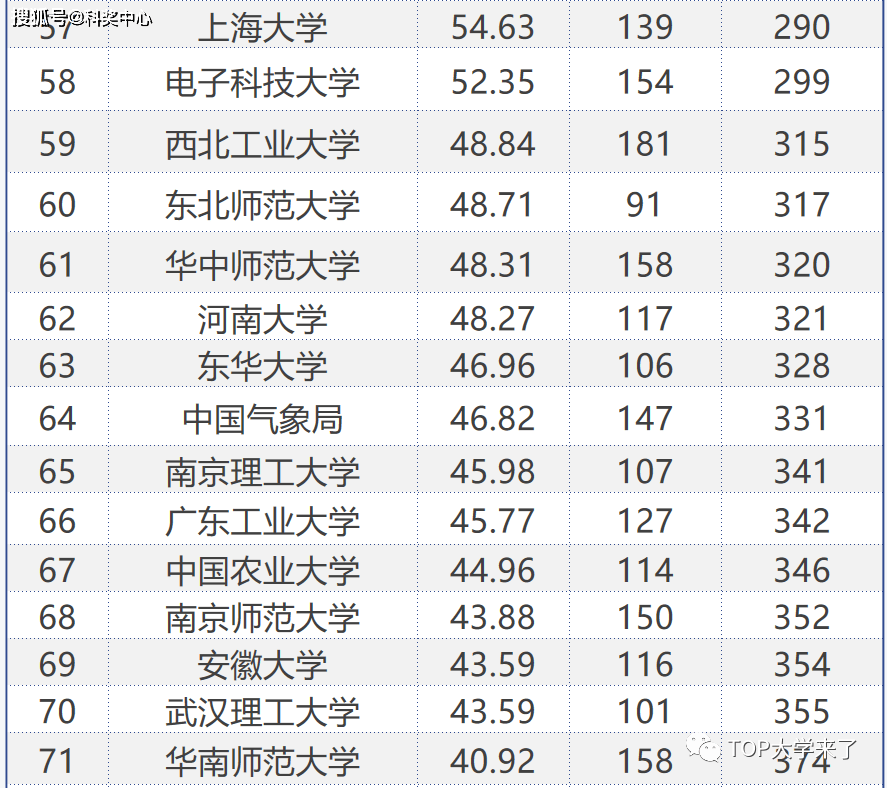

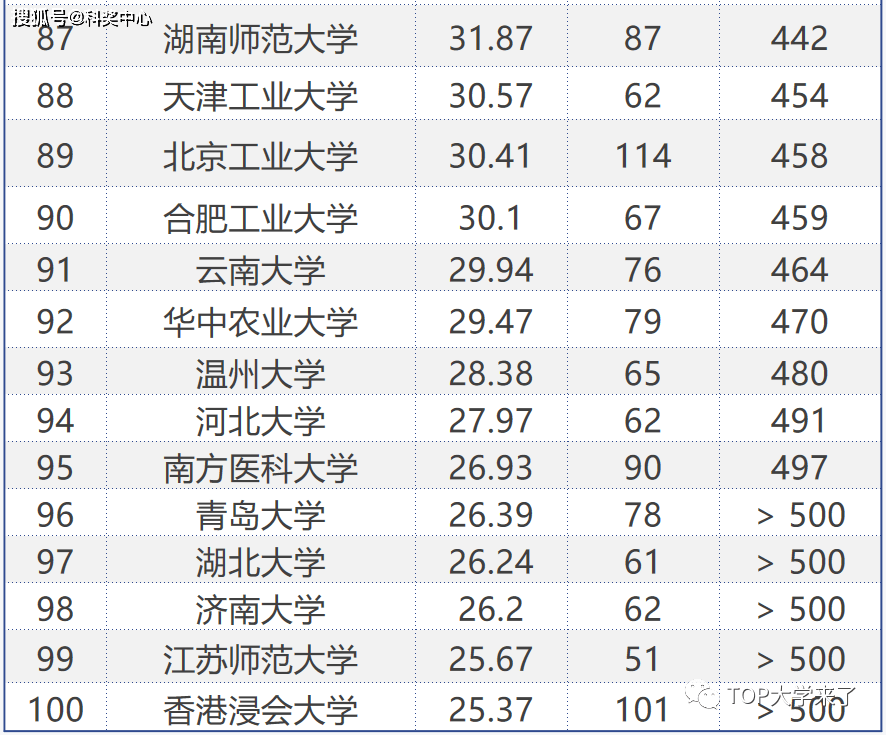

自然指數(shù)2021年中國科研機構(gòu)百強榜單

世界頂級科研期刊《自然》增刊根據(jù)2020年文章貢獻份額列出了中國科研機構(gòu)百強。 排名前十的分別是:中國科學(xué)院、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京大學(xué)、中國科學(xué)院大學(xué)、南京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)森大學(xué).

自然指數(shù)2021年中國地球與環(huán)境科學(xué)機構(gòu)50強榜單

《自然》增刊根據(jù)2020年文章貢獻份額列出了中國前50名地球與環(huán)境科學(xué)研究機構(gòu)。 排名前十的分別是:中國科學(xué)院、南京大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京大學(xué)、同濟大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中山大學(xué)、清華大學(xué)、中國氣象大學(xué)行政。

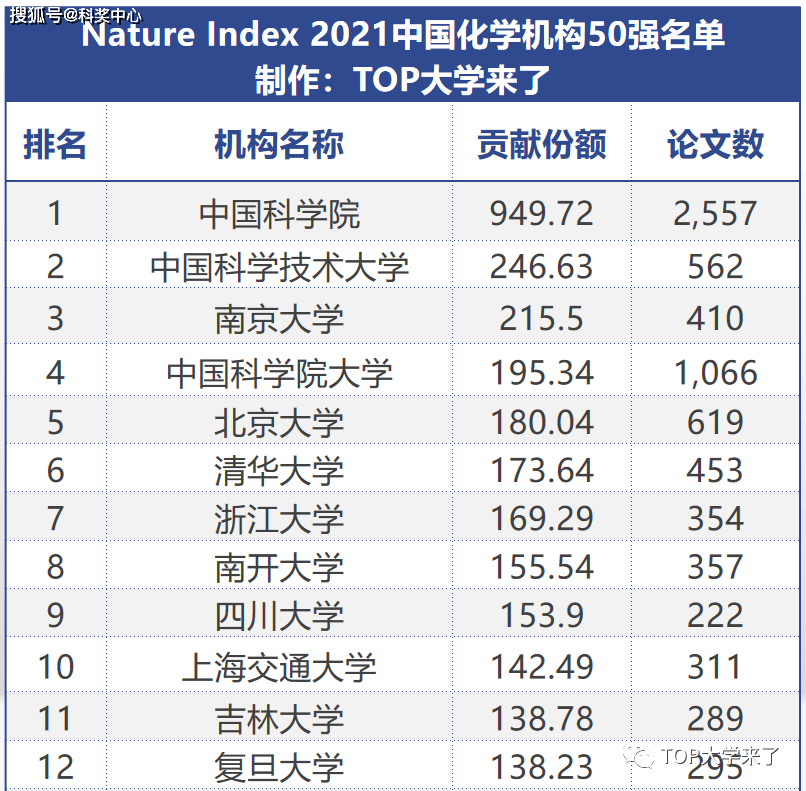

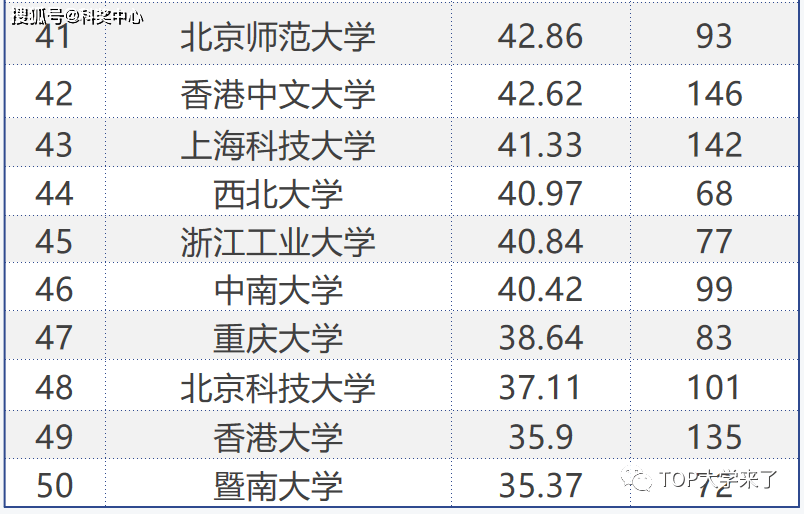

Nature Index 2021中國化學(xué)院校50強名單

《自然》增刊根據(jù)2020年文章貢獻份額列出了中國科研機構(gòu)50強名單。 排名前十的分別是:中國科學(xué)院、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、南京大學(xué)、中國科學(xué)院大學(xué)、北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、南開大學(xué)、四川大學(xué)、上海交通大學(xué)。

我國高產(chǎn)研究機構(gòu)主要集中在東部地區(qū)。 根據(jù)2020年文章貢獻占比,我國科研產(chǎn)出最高的十個地區(qū)分別是:北京、上海、江蘇、廣東、湖北、浙江、安徽、山東、天津、香港。

同時,國內(nèi)排名前十的研究機構(gòu)分別是:中國科學(xué)院、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京大學(xué)、中國科學(xué)院大學(xué)、南京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)。

此外,援引自然指數(shù)排名前100名研究機構(gòu)的50萬名學(xué)者的分析顯示,中國科學(xué)人才凈流入正在加速。 截至今年3月,過去三年中國大學(xué)超過10%的學(xué)者來自海外,這一數(shù)字是全球平均水平(3.7%)的近三倍。

一、中美高質(zhì)量研究差距縮小。

根據(jù)自然指數(shù)2015年至2020年的數(shù)據(jù),中國在高質(zhì)量研究產(chǎn)出方面正在縮小與美國的差距。 2015年,中國的貢獻份額為美國的37%; 到2020年,這一比例已增至69%。

在自然指數(shù)追蹤的四大學(xué)科中,中國在化學(xué)領(lǐng)域的貢獻份額已于2018年超過美國,貢獻份額位居全球第一。

2020年,中國的貢獻份額更集中在化學(xué)領(lǐng)域,而美國則更集中在生命科學(xué)領(lǐng)域。

除了生命科學(xué)之外,我國在地球與環(huán)境科學(xué)、物理學(xué)等領(lǐng)域也與美國接近。

2、這10個地區(qū)科研產(chǎn)出最高

按2020年貢獻份額計算,補編顯示,我國科研產(chǎn)出最高的10個地區(qū)為:北京、上海、江蘇、廣東、湖北、浙江、安徽、山東、天津、香港。

可見,我國高產(chǎn)研究機構(gòu)主要集中在東部地區(qū)。 這些地區(qū)都擁有強大的研究機構(gòu)。

3、中國研究機構(gòu)50強

按照2020年文章貢獻占比,國內(nèi)研究機構(gòu)排名前十的分別是:中國科學(xué)院、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京大學(xué)、中國科學(xué)院大學(xué)、南京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)。

值得注意的是,增刊指出,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)和中國科學(xué)院大學(xué)兩所年輕大學(xué)打破既定格局,超越北大、清華、南京大學(xué)躋身中國領(lǐng)先院校行列在自然索引中。

同時中科院a類研究所名單,增刊還列出了中國50強研究機構(gòu)及其國內(nèi)優(yōu)勢學(xué)科排名。 (見下表,C代表化學(xué);P代表物理;E代表地球與生態(tài)環(huán)境;L代表生命科學(xué))

四、科技人才凈流入增加

增刊援引自然指數(shù)百強研究機構(gòu)50萬名學(xué)者的分析顯示,2014年以來,中國實現(xiàn)了科學(xué)人才凈流入,扭轉(zhuǎn)了過去40年的趨勢。

調(diào)查還發(fā)現(xiàn),截至2021年3月,過去三年中國大學(xué)超過10%的學(xué)者來自海外,這一比例是全球平均水平(3.7%)的近三倍。

5.國際合作

在國際合作方面,美國、德國、英國、澳大利亞和日本是自然指數(shù)中中國最重要的五個科研伙伴。

其中,2015年至2019年中美科研合作年均增速超過10%,但2020年降至零增長。但中國與其他四個科研伙伴的合作仍在快速增長。

6. 科學(xué)“明星”

該增刊還重點介紹了幾位“科學(xué)明星”,他們的科學(xué)研究對現(xiàn)實世界產(chǎn)生了影響。 他們包括熊貓守護者、北京大學(xué)教授陸智,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)粒子物理學(xué)家魯斯泰姆·奧斯帕諾夫,以及廈門大學(xué)近海海洋環(huán)境科學(xué)研究人員。 專家宋錫坤、香港大學(xué)研究流感的梁曉蘭和中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所鈣鈦礦太陽能研究員姜琪。

此外,該增刊還著眼于中國最近在太空、納米科學(xué)和量子研究等競爭激烈的科學(xué)領(lǐng)域取得的成就。

筆記:

自然指數(shù)通過追蹤機構(gòu)和國家在82種優(yōu)質(zhì)自然科學(xué)期刊上發(fā)表的科研論文,呈現(xiàn)全球優(yōu)質(zhì)科研產(chǎn)出與合作。 該指數(shù)主要采用論文數(shù)量和份額兩種科研產(chǎn)出計算方法:

?文章數(shù)(Count),即“文章數(shù)/AC”,是指一篇文章是否有一個或多個作者,每個作者所在的國家/地區(qū)或機構(gòu)得1分。 這意味著一篇論文可能會為多個國家或機構(gòu)帶來單一分數(shù)。

?貢獻份額(Share),即“分數(shù)計數(shù)/FC”,旨在反映論文每位作者的相對貢獻程度。 一篇文章的總分為1分,認為每位作者對論文做出了同等的貢獻中科院a類研究所名單,分數(shù)平均分配給所有作者。 例如,如果一篇論文有 10 位作者,則每位作者將獲得 0.1 分。

- 000-200分上什么大學(xué)

- 200-250分上什么大學(xué)

- 250-300分上什么大學(xué)

- 300-325分上什么大學(xué)

- 大學(xué)排名

- 325-350分上什么大學(xué)

- 350-375分上什么大學(xué)

- 375-400分上什么大學(xué)

- 400-425分上什么大學(xué)

- 本科排名

- 425-450分上什么大學(xué)

- 450-475分上什么大學(xué)

- 475-500分上什么大學(xué)

- 500-525分上什么大學(xué)

- 一本文科

- 525-550分上什么大學(xué)

- 550-575分上什么大學(xué)

- 575-600分上什么大學(xué)

- 600-650分上什么大學(xué)

- 一本理科